FRAGMENTO

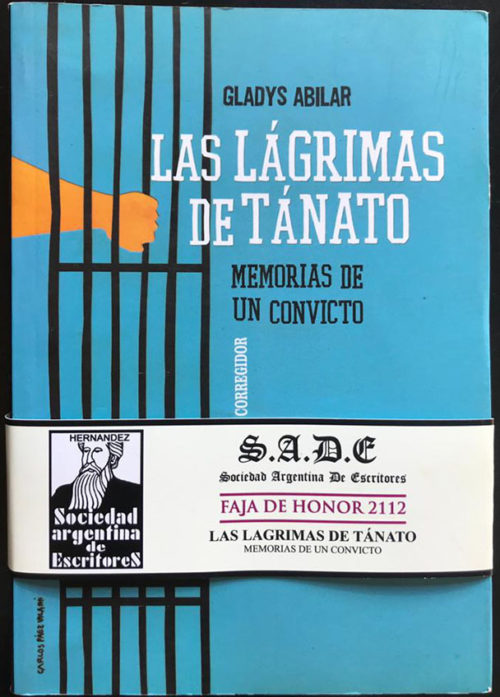

AUTORA: Gladys Abilar

EL SILENCIO: TESTIMONIO DE UN CONVICTO

En el país de las sombras el silencio es rey. Lo trae casi siempre la noche, disfrazado de esa marisma tramposa que es la oscuridad; le gusta ocultarse en la ausencia de luz. Se metamorfosea, es camaleónico. Resulta difícil explicar el silencio, se necesita un manual y un apoyo psicológico para no volverse loco en el intento.

Yo, el preso, puedo hablar sin reparos de la tiranía del silencio, el que libra una guerra arbitraria desde las penumbras. No se deja ver, no se deja oír. Ataca, hiere, aterra pero no da la cara. Es traicionero. Intenta convencerme de que es inaudible e invisible. Y yo me lo creo. Es todo mentira. Emerge desde las sombras negras de la noche. Me parece ver una cosa, un bicho colándose por el desagüe. Saca la cabeza y después el cuerpo, enorme masa amorfa, translúcida, que se desplaza, avanza, me mira, se burla, acecha. Compruebo que es viscoso al ver cómo se desliza. Se acerca, se acerca, se acerca. Luego se me pega. Entonces me entra un pánico mudo que corta el aire. Creo ver a Gregorio Samsa en su metamorfosis abominable, aquí, a mi lado. Quiere aplastarme bajo su mole gelatinosa. Me asfixia, voy muriendo de a poco, y me entrego. Me despierto de un salto. Recupero la vida.

Que el silencio no hace ruido es mentira. Si se le presta atención se descubren átomos sonoros de su lenguaje invisible, cuchicheos en el vacío, bisbiseos en sordina, rumores monocordes. Aturde. Es cierto aquel verso del poeta: “aturden dulcemente los susurros del silencio”. Es más bonito cuando lo dice el poeta, obviamente, porque lo dice desde la libertad. No suena igual si lo anuncia un preso que se siente perseguido por ese fantasma intrigante, el silencio, a una determinada hora; acosa con su bagaje de murmullos como si fuera procesión de demonios en camino del infierno. Entonces sí, puedo percibir su presencia. Se mueve como agua turbia en el estanque, como lombrices en el fango. Y me da miedo. Le tengo miedo a la noche. Viene con su silencio negro y se me acuesta al lado y me mira con su ojo ciclópeo.

En esta instancia de su transformación cobra entidad, lo que no es poco tratándose de algo incorpóreo. No me dejo engañar. Este flagelo ya volvió locos a varios presos. Es triste ver a las víctimas atormentadas por sus rumores cuando se aprietan los oídos intentando preservarse del enorme tormento, como si sus tímpanos fuesen a estallar. Algunos se meten bajo la cama, se ocultan de algo que no es. ¿No es?

Otras veces el silencio tiene la vulgar costumbre de traer consigo a la ancianidad. Y la entrega antes de tiempo, cuando todavía no corresponde. Así uno se vuelve anciano por mandato del olvido, cómplice enmascarado del silencio.

Tengo que hacerme amigo del silencio, entender su lenguaje, sus caprichos, aceptar sus códigos, sus tiempos. Descifrar sus enigmas. Entonces, a lo mejor, puedo gozar de su consideración y ganar una tregua.

El silencio me enfrenta con lo mejor de mí mismo; y con lo peor. El silencio es el espejo en el que me miro y no siempre me gusta lo que veo. El silencio me pone cara a cara con mis propios carceleros, los que alimenté sin darme cuenta; son los que tienen encadenada mi libertad intrínseca, que no depende de jueces ni de leyes sino de mis fueros internos. En la cárcel, el silencio es el emisario de la muerte, último destino posible. Hacia ella nos acompaña.

Y nos entrega.

El silencio tiene la extraña virtud de la paciencia. Acecha y carcome el seso como polillas a la lana. El convicto le teme a este enemigo intangible porque no puede materializar su ofensiva, no puede usar su violencia. No puede defenderse. Y se frustra.

El enemigo acérrimo del silencio es el ruido, en todas sus manifestaciones. La muestra más acabada está en los portones de la cárcel; destilan un corrosivo ruido a metal cuando se abren y se cierran desperdigando la queja sin par de los cerrojos. El silencio y el ruido no tienen rivales, son amos absolutos de la cordura y la locura del reo. El ruido alcanza su máxima expresión en la noche, cuando impera el silencio. Luego lo atraviesa; lo decapita. El chirrido de los cerrojos arponea los oídos. Su efecto sólo es comparable a una descarga eléctrica en los tímpanos. El sonido no desaparece de inmediato. Reverbera en el aire; cuerdas de acero tensadas aguijonean el cerebro. El silencio libra una pulseada mortal con el sonido, lo desplaza, lo posterga.

Y el botín somos nosotros, los presos.

De la Novela de Gladys Abilar “Las lágrimas de Tánato“.