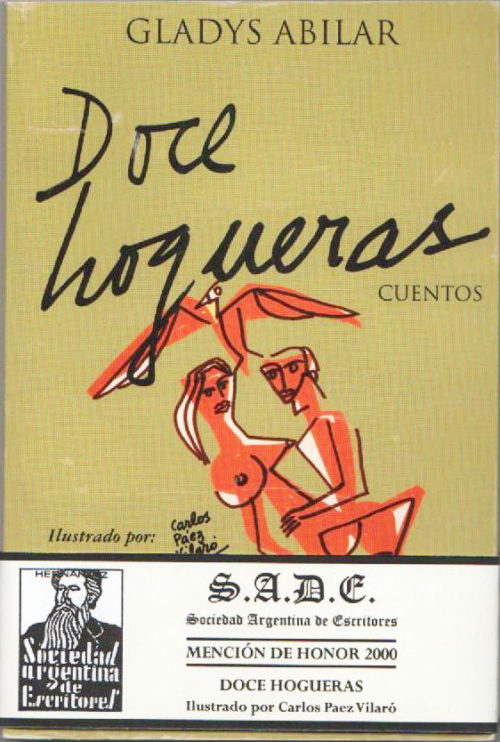

Gladys Abilar

Editorial Ameghino.

Diseño de tapa Carlos Páez Vilaró. Ilustraciones interiores, Carlos Páez Vilaró.

Mención de Honor 2000

LA LEYENDA DE GRINGO TADGE

El relincho del potro encabritado violó el silencio de la tarde. Gringo Tadge atenazaba el vientre del animal con sus piernas de granito. Rebenque en mano, el brazo en alto, dibujaba arabescos en el aire ante cada corcoveo. El cuerpo se le chicoteaba cual vara de mimbre azotada por el zonda. Pero Gringo no se soltaba. La otra mano, agarrada a las bridas con dedos de acero templado, no daba tregua al animal. El bicho juntaba los cuartos delanteros con los cuartos traseros en el aire, arqueándose como una herradura, y luego caía en picada. Golpe seco, hocico contra el suelo chorreando babas, bufidos estentóreos, resuellos. Truenos arriba. Pero Gringo no se soltaba. La bestia fue agotando tercamente sus energías hasta caer vencida, mansa, entregada. Ahora solo se deslizaba piafando, jadeando. Gringo Tadge la paseó ante los ojos enfervorizados de los paisanos que lo alentaban, trepados en las vallas del corral.

La vieja Dominga fumaba un chala en el rancho de adobe. Adobes que había amasado junto con su marido, el difunto Santiago Acosta, más de veinte años atrás, cuando llegaron al campo de Atencio Miranda, el paisano más rico de toda la Aguada. Buscaban empleo y el terrateniente los contrató. Dominga era joven entonces. Santiago no tanto, pero sí lo suficiente como para hacerle media docena de hijos en menos de media docena de años. Años se pasó amasando adobes para cobijar a la prole de sus entrañas, y años se pasó amasando el pan para calmar sus barrigas. Se hicieron cargo del sembradío y del ganado de Atencio Miranda, el paisano más rico de toda la Aguada. Pero un día como cualquiera, Santiago Acosta se murió de golpe.

Allá en el campo el tiempo pasa igualito que en cualquier sitio del mundo; el olvido llega, las penas se purgan, las alegrías se multiplican. Y los maridos se reemplazan.

La vieja Dominga fumaba un chala en el rancho de adobe mirando, a través del humo espeso, al reemplazo de Santiago Acosta: Gringo Tadge.

La noche se veía torva, más apresurada que otras porque la tormenta la acosaba. Un rayo oblicuo, a lo lejos, abrió el vientre del universo y parió truenos y relámpagos y una lluvia torrencial se adueñó de los campos. El ojo desorbitado del potro destiló pánico ante las descargas eléctricas, el lomo erizado, el relincho entrecortado. Un miedo diabólico lo hacía recular y sublevarse sin remedio porque las bridas lo mantenían sujeto al palenque.

Cuando la ira del cielo se calmó, la quietud ganó su lugar. Por la mañana el sol empezó a aparecer, tímido, avergonzado. Primero espiaba desde el hombro del cerro, luego se ocultó detrás del algarrobo y, poco a poco, se vino olfateando el ozono que la tormenta dejara flotando en el aire y en los campos de Dios.

Gringo Tadge se perfiló bajo el techo de paja que hace las veces de galería, con el mate de porongo en la mano, esperando las primeras luces del alba. Inmóvil, permaneció mirando el campo aún dormido, con su rostro pétreo dibujado sobre el fondo sanguinolento del amanecer. La barba de tres días, rubicunda, dura, delineada pelo por pelo en el contraste de la aurora, parecía un cactus del lugar.

Tiempo atrás, Gringo Tadge se había aparecido en el rancho de la Dominga azotando un bayo arisco que a los pies del fogón se frenó de golpe para nunca más partir. Gringo Tadge había sentido el calor de hogar, el olorcito del guisado, el sonido del último sorbo de mate y el humo cálido del cigarro. Y le bastó. Por ese entonces la vieja Dominga ya era vieja y quebradiza como un sarmiento. Pero era viuda y tenía sexo. El Gringo le adivinó las ganas. Y le bastó.

Desde que Gringo Tadge puso un pie en tierras de don Atencio Miranda se supo, tácitamente, que sería capataz de toda la peonada y macho para las hembras.

Desde que enviudara de Santiago Acosta la Dominga nunca se había sacado si vestido negro.

– Por respeto a su memoria – repetía con orgullo.

Peinaba trenzas también negras, fileteadas por las canas que, con legítimo derecho, se venían abriendo paso. ¡Y el compendio de arrugas de su cara inexpresiva! Lejos estaba de mostrar algún atractivo. La risa, poco frecuente, desnudaba sus encías desiertas. Pero no importaba. Debajo de su lúgubre apariencia estaba el desahogo de Gringo Tadge.

Ella sabía honrar la vida con la rutina diaria. No hacía más que guisar, sacudir, barrer con escoba de jarilla, ordeñar, hacer queso de cabra y consumir lo que le quedaba del día entre un cigarro de chala y el mate con azúcar y poleo. Conformaba a toda la prole. Al finalizar la jornada, regresaban unos de los sembrados, otros del pastoreo, y en el rancho ardía el fuego con al consabida olla tiznada donde hervían los porotos y el maíz para el sustancioso locro de cada día. De vez en cuando, un cordero se doraba al calor de las brasas, lento y perfumado con ramitas de laurel.

De los seis hijos que le hiciera Santiago Acosta, sólo la más pequeña fue mujer. La llamaron Rosaura. En el campo esta desigualdad era una bendición: cinco varones para poner el hombro en la ruda tarea del arado, siembra y cosecha, o para lidiar con toros, vacas y demás bestias de la región. Jugarse el pellejo en la doma, la yerra, las marcas, la arriada.

Cuando Gringo Tadge se apareció en la hacienda de don Atencio Miranda, el paisano más rico de toda la Aguada, Rosaura era una niñita menuda, enclenque, los dientes salteados, que lo espiaba con desconfianza desde un mechón que le tapaba el ojo. Finita y larga como vara de junco. El Gringo la calculó. Y la esperó.

No pasó demasiado tiempo. Los guisados, las mazamorras, los quesos y el locro de la Dominga hicieron el milagro, y la que fuera desnutrida y pitiñosa, pronto dejó de serlo. Cuando despertó la Rosaura, los trece octubres tenía.

No hubo preámbulos ni pleitos. Así como, tácitamente, Gringo Tadge fue capataz de la peonada y macho para la Dominga, también lo fue para la tierna Rosaura.

Si algo había que reconocerle al Gringo era la fidelidad que les guardaba, pues no tenía más ojos que para la vieja y para la joven. Mientras que dormir con la Dominga –de cuerpo magro, informe- era como dormir con una caña, con Rosaura –tierna, núbil-, era como dormir con un alelí. Pero la vieja, fogueada por los años, guardaba los secretos de la vida en el antro recóndito de su intimidad. Y, si algo había que reconocerles a ambas mujeres, era la insólita capacidad para compartirlo sin celos, rencores ni diferencias.

Desde que Rosaura se hizo mujer, algún efluvio extraño viajó en los aires alertando a la paisanada, pues la concurrencia al rancho de la Dominga era cada vez más nutrida.

Mario Veragua fue la primera víctima de los encantos de Rosaura. Cierta mañana, en la que Gringo enfilaba para el monte a rejuntar el ganado cimarrón, pegó la vuelta de golpe y sin motivo aparente. Sólo una corazonada. Ya en las cercanías del rancho, pudo divisar a Mario Veragua oficiando de Romeo, con una flor de cardón en la mano, ofreciéndosela a su Rosaura. Gringo se descolgó del zaino como una exhalación y se le cuadró. Le manoteó la flor y se la enfundó en la garganta. Mario, asustado –y atragantado-, conociendo a Tadge, que no era hombre de diálogo sino de hechos, se tanteó las caderas arrebatadamente buscando sus pistolas. Gringo, que no era gringo de gatillo sino de puñal y de hacha, desenvainó el primero y lo convidó a un duelo. Se midieron a la par. Pero el macho de Rosaura era amo en estas artes. En un par de saltos eludió la ofensiva. En otros tantos inhibió al contrincante blandiendo el puñal como si fuera el arco de un violín. Artístico, certero. Definitivamente guardó el cuchillo en las tripas de Mario. Cinco arcadas bien diferenciadas rubricaron el día. Aunque a veces, en el campo, suceden milagros de resurrección. Y a Mario le tocó uno. El alma le volvió al cuerpo justo cuando ya lo daban por finado.

Luego de un tiempo, y ya amansada la iracundia de Gringo, Artemio Osorio, esporádico amigo de toda la vida, se animó a arrimar sus visitas a la damita de pómulos bronceados. Contaba con el privilegio de ser amigo de antaño de la Dominga y de su finado esposo. De modo que Gringo vivía atragantado con su presencia sin comprender bien sus intenciones. A pesar de la ojeriza, le profesaba un respeto inaudito a don Artemio cuya amistad, casi legendaria, le inspiraba cierta consideración.

A menudo se aparecía Artemio con la cordura embebida en tinto y la guitarra desafinada, echando coplas, payadas y valsecitos en cuanto rancho se le frenara el pingo. Así era Artemio: “viejo, borracho y soñador, / poeta, bohemio y payador”. Si mareado vivía cuando Rosaura era una niña, más mareado quedó desde que ella se hizo mujer. Y le dedicó cada minuto del día a su evocación y cada trago de vino a su memoria y cada flor del campo a su belleza y cada suspiro del alma a su existencia.

Pero Gringo Tadge estaba ahí, alerta, nervioso como caballo en la gatera. Porque no hacían falta las palabras, ni las evidencia. El aire, lleno de esos efluvios extraños, era el encargado de indicarle que, en las cercanías, había un macho en celo. Por eso, Gringo Tadge regresaba de los campos a horas insólitas, sólo para descubrir a don Artemio echando coplas, entre mate y mate, a la orilla del fogón, mimado por la Dominga a su diestra y Rosaura a su siniestra. Entonces Gringo se cuadraba delante del trovador con su mole de granito, los brazos en jarra en actitud amenazante, para desafiarlo a una payada mano a mano. El nombre de la joven se floreaba en cada verso y sus virtudes y donaire se desplegaban como pañuelo en una zamba. Artemio era más habilidoso que Gringo, pues en toda su existencia no había hecho otra cosa que rascar la guitarra, cantarle a la vida y empinar el codo. En cambio Gringo, amainado el ánimo ante el vuelo del poeta, lo desafió en el campo de su dominio: la doma. Domar al Azabache de Atencio Miranda. El animal llevaba tiempo rezongando en la cuadra, sin hallar un paisano corajudo que se atreviera a desafiar su terquedad, desde que cobrara dos víctimas fatales y otros tantos averiados con secuelas que lamentar. Pero Artemio, fiel a su temperamento, no se sumó al reto ni se intimidó por ello. También supo, de antemano, quien era el dueño de Rosaura. Como él no era hombre de pleitos ni bravuconadas, emprendió la retirada en un santiamén.

– Vea compadre, yo no podría domar un potro mejor de lo que usted podría rascar una guitarra. Es su turno, regálenos el debut.

Gringo Tadge se sintió grande como una montaña. Miró a Rosaura con prepo de ganador. Rosaura respondió con caída de ojos, porque sabía que todo ese despliegue de machismo era por ella. Le coqueteó, chupo el mate con lentitud sin interrumpir la mirada, recorrió la bombilla con los labios dibujando tentaciones. De repente hizo un giro, chicoteó la pollera entre las piernas con gracia infinita y se metió para dentro. Gringo supo que también ella lo desafiaba.

El payador se quedó a presenciar la doma con el entusiasmo de cualquier vecino y, como era hombre de nobles sentimientos, se alió a sus ganas –las de Gringo- de triunfar. Guitarra en mano, más entonado que de costumbre, le brotaron las coplas más sentidas que jamás se le hubiera escuchado cantar, dedicadas a Gringo y Rosaura. Se masticó el amor por ella y les ofreció su amistad.

La voz se corrió por toda la Aguada con la rapidez de un refusilo y, en menos que canta un gallo, la concurrencia se amontonó, enfervorizada, junto a las vallas del corral. Todos apretujados como piojos de gallina, sólo para ver a Gringo Tadge jugarse el pellejo.

Azabache ya tenía historia. Una historia difícil de revertir porque estaba manchada de sangre. Los criollos de la zona decían que el animal llevaba al demonio en las tripas. Le temían sin tapujos, sin reparos, sin disimulo.

El palenque solitario resistía los sacudones del frenético Azabache. La silueta negra, como un reto a la noche, se retorcía sinuosa hostigando el ronzal. El animal movía sus patas y sus manos en perfecta sincronización, sin darle tregua al minuto. Pisoteaba el suelo con osado empeño –igual que los paisanos pisoteaban la uva en el lagar para hacer vino patero- y, cada tanto, arrojaba su cogote de quebracho para atrás desafiando al universo. Volvía a pisotear el suelo con animosidad, como si quisiera triturar las entrañas de la tierra.

El animal presentía su próxima actuación. Estaba ansioso. Llevaba largo tiempo cautivo. Tal vez su sangre nómada, su espíritu vengador, pedían otra víctima. Gringo se le fue acercando cauteloso, midiéndolo, oliéndolo. Si Azabache tenía olfato de pingo, Gringo tenía olfato de diablo.

Le gambeteó el encuentro hasta acortar la distancia entre sus caras. Le ajustó las bridas para inmovilizar su cabeza y le pasó la mano por la frente sudada. Sus ojos se encontraron. Unos azules, fríos, como un pedazo de vidrio nada más, frente a los negros exorbitados, la mirada indecisa entre le miedo y el odio. Gringo sintió en su cara colorada el resoplido cálido del potro que le escupió su aliento. De sus narices dilatadas se escapaba la respiración como humo de una chimenea. La mano calculadora de Gringo siguió recorriendo el pelo húmedo y caliente. En ese mismo instante lo estremeció el temblor súbito que sacudió el cuerpo del equino. Ríos de sudor surcaban el negro universo de Azabache. Pero el blanco del ojo era cada vez más blanco. Porque crecía. Crecía el pánico. Crecía la furia. Las venas empezaron a engrosarse, la sangre a atropellarse. Gringo sintió los latidos a través de la palma de su mano. En la planta de sus pies, los latidos de la tierra.

Sin aflojar las riendas, Gringo se elevó del suelo y encajó perfecto en el lomo erizado. El potro quebró los cuartos traseros, reculando. El retador se le adhirió como una garrapata y, con toda su mole insurrecta, invadió el universo negro y esquivo de la bestia. A partir de ese momento, Azabache adivinó el peligro: lo que llevaba encima era una verdadera amenaza.

Corcoveó, bufó, transpiró, se retorció, relinchó y rodó por el suelo. Hubo polvareda, chicotazos, latigazos, babas, sudor, crines, orina y sangre en el redil. Pero Gringo Tadge tenía las piernas como garfios incrustadas en el vientre del animal, que empezaba a desfallecer.

Si algún paisano tenía dudas con respecto a la eternidad, el encuentro entre Azabache y Gringo acababa de disiparla.

El animal resignó su orgullo y se dio por vencido. Su pelaje negro brillaba como un espejo chorreando transpiración. En el cogote, ancho como la quebrada de toda la Aguada, se le dibujaban grotescamente los galopes del corazón. El vientre combado crecía y decrecía alternativamente con denodado esfuerzo. El animal estaba a punto de estallar. Los paisanos, arremolinados en las vallas, permanecían atónitos, como a la espera de un desenlace fatal.

Artemio Osorio, postergando su embriaguez, se abrió paso entre la peonada y ayudó a Gringo Tadge a desenmarañar las piernas del vientre humillado del animal. Pero Gringo permanecía petrificado arriba del pingo. Parecía una estaca clavada en medio del lomo de Azabache. Al potro se le quería escapar el corazón. La vena del cuello se agrandó y luego la vena de la sien. Lentamente se fueron acercando Pancho, Felipe y Manuel para ayudar a Artemio a desenredar las extremidades obstinadas de Gringo y arriarlo del animal. Cuando Gringo pisó suelo firme, su mole de granito tembló.

En el preciso instante en que la concurrencia gritaba vivas al vencedor, Azabache cayó al suelo para no levantarse nunca más. El último jadeo, el resoplido final, hallaron un lugar donde perpetuarse: las entrañas de Gringo Tadge.

Ya en el rancho, junto al fogón, Gringo se recuperaba de lo que había sido su más terrible experiencia. Se lo veía extraño, callado, el pensamiento puesto vaya a saber en qué agüero. Miró a Rosaura y sólo dijo:

– Tuve miedo. Era él o yo.

A partir de entonces, ninguna noche tuvo el Gringo en paz. El estertor del potro moribundo lo sacudía en el lecho. Se despertaba sudado, agitado. Y alucinado. Lo veía retorcerse en el redil y desaparecer entre la polvareda infernal chicoteado el aire con sus crines revoltosas. Luego lo visualizaba en el filo de la noche, allá donde muere la Aguada, arrogante, con su largo cuello de quebracho partiendo el horizonte. Gringo permanecía impertérrito, pegado a la ventana, el ojo puesto en aquel infinito de terror. Y el potro allá, desafiante, con su relincho de semental en celo lastimando la quietud.

Dominga, a quien los años le habían puesto el sueño liviano como un tul, los sorprendía en esos transes. Vieja y sabia, le adivinaba el tormento y le prestaba su compasión. Gringo terminaba acurrucado en su regazo esperando que la providencia le ahuyentara los fantasmas del insomnio.

De vez en cuando se aparecía don Atencio Miranda, el paisano más rico de toda la Aguada, a supervisar la fuente de sus ingresos.

Aquella mañana llegó muy temprano y le pidió a Gringo que lo acompañara a recorrer los campos. Las vacas se veían sanas y gordas. Las cabras habían parido generosamente. Los frutales ofrecían la mejor cosecha que jamás se hubiera dado. La alfalfa se extendía como un océano verde y sedoso hasta donde el ojo puede ver. Ya de regreso a las casas, don Atencio frenó el bayo en el filo de la loma desde donde podía divisar todo el valle: la Aguada se extendía a sus pies. Respiró profundo. Se sintió grande. Se sintió amo.

– Gringo, has hecho un buen trabajo.

Casi al atardecer, cuando se disponía a partir, apareció Rosaura con un paquete de pan caliente para entregárselo. Don Atencio la miró como si fuera la primera vez. Enseguida se recuperó de su asombro.

– ¡Pero, si sos Rosaura! La hija de Dominga. La flacucha de trenzas largas. ¡Caramba, cómo has crecido!

Rosaura se meneaba, ruborizada, dibujando ondas con la punta de la zapatilla en el polvo.

– Decime, ¿Qué hace una jovencita como vos en estos parajes solitarios?

– Ayudo a mi mamá. Limpio la casa y ordeño las cabras.

– Pero… mirá en lo que te has convertido. Ayer nomás eras una chiquilla que no me llegaba a la cintura.

Don Atencio apoyó el codo sobre la camioneta y la mejilla en la palma de su mano. Miró a Rosaura de abajo a arriba, como quien registra un potro antes de comprarlo.

– ¿Sabés, Rosaura? Creo que te convendría venir a trabajar con mi señora. En la ciudad, por supuesto. Le está haciendo falta una chica como vos, de confianza.

Gringo Tadge, metido en el rancho con la Dominga, no era ajeno a la escena que se estaba desarrollando afuera. Como hombre de campo, tenía los cinco sentido bien afilados, y unos cuantos más que le indicaban que su prenda estaba siendo tentada. De repente, se apersonó entre don Atencio y Rosaura.

– ¡Vaya para dentro! –le ordenó secamente a la muchacha.

– ¿Qué pasa Gringo? –don Atencio se molestó-. Le estaba proponiendo…

– Rosaura es mi mujer –gruñó la mole-. Ella me pertenece.

– Disculpame, yo no sabía… pensé que la Dominga era tu…

– También –cortó secamente-. Pero Rosaura me va a dar los hijos que quiero.

Rosaura le dio una prole decenaria y surtida. Entre mujeres, varones, mellizos y trillizos demostró ser la dueña de una matriz bendita, de unos senos ahítos de leche buena y de un corazón infinito. Tan grande era, que tenía todo el amor del mundo metido en él. Amor donde abrevaban los pequeños y también el Gringo, aturdido por una felicidad desconocida.

Mientras tanto, la Dominga se secaba como una pasa al sol. Desfrutaba de esas pequeñas presencias que trinaban a su alrededor, colgadas de sus faldas, entremezcladas en un indescifrable parentesco. Pero el rótulo no era lo importante. Lo importante era el amor que le nacía hacia cada vástago de ese ramificado árbol de su sangre.

Un día como cualquiera, la Dominga se murió de golpe.

Los niños crecieron, amparados, alimentados y amados por Rosaura. La Aguada permanecía en ese marasmo de años repitiendo los ciclos de la naturaleza. Y Gringo Tadge seguía padeciendo las persecuciones de Azabache. No había ungüento, ni yuyo, ni píldora, ni pócima que le ahuyentara el suplicio. Estaba poseído.

Un día lo vio a Zenón –hijo del capataz del rancho vecino que ostentaba el desprestigio de ser malandra y vividor y, cuando se inspiraba, violador- arrastrándole el ala a Josefina, una de las trillizas, y Tadge se puso más loco y colorado que de costumbre.

– Dígale a Zenón que la próxima vez que lo vea rondando por acá, se va a arrepentir, ¿entendió?

– ¿Por qué, papá? ¿Qué hizo de malo?

– ¡Cállese la boda y obedezca! Escuche bien: si lo vuelvo a ver, lo parto en dos.

El choque fue breve y terminante. Porque Gringo no sugería. Ordenaba. No discutía. Exigía. Su amenaza no fue más que el preámbulo de lo que aconteció. Zenón raptó a Josefina y la deshonró. La hallaron al día siguiente en un pajonal, tiritando de frío y de pudor, la ropa desgarrada, los pelos enmarañados. Tenía humillada hasta la misma vergüenza.

Dicen que Gringo montó el zaino más veloz de la Aguada y partió sin rumbo conocido. Durante días, semanas, no se supo de él. Cabalgó el valle completo, rastreó cada centímetro de suelo, olfateó el aire y la tierra, puso su oreja en el corazón del universo. Hasta que por fin lo sintió palpitar. Igual que sintió palpitar la sangre en el cogote de Azabache en aquel reto de vida o muerte, adivinó el peligro en las cercanías.

La noche se cerraba, imperdonable, negra. Mimetizado con los matorrales policromos de la quebrada, Gringo silenció los pasos del zaino. Se quitó el guardamonte bullicioso y se deslizó como una sombra. Su mole de granito se alivianó para no herir ni una hoja del sendero. En esos momentos defendía al silencio más que a su respiración. Con pasos de ánima bendita se fue aproximando a la orilla de un fogón que ardía en el vientre de la quebrada. Y lo vio. Era Zenón. Estaba sentado. Éste desconfió del silencio indiviso y giró su cuerpo. Lo tenía al Gringo parado frente a él, como si el cerro se le hubiera venido encima. Instintivamente se dio vuelta y arañó la pistola que había dejado en el suelo. Pero Gringo, que no era gringo de gatillo sino de puñal y hacha, fue más rápido y le descargó un hachazo en medio de la espalda.

Gringo Tadge cabalgó la noche adivinando los caminos, atraído por una fuerza sobrenatural. De repente, la silueta agorera de Azabache se delineó en el filo del precipicio. Desafiante. Retador. Su relincho desgarró el velo de la noche y sonó cono una carcajada del infierno. Gringo Tadge aceptó el reto y enfiló hacia él.